サンフランシスコに渡った中国南方の人々が、ふるさとで飲み慣れた酒は蒸留酒の白酒(バイチュウ)ではなく醸造酒の紹興酒だ。だから、J.トーマスの時代のサンフランシスコのチャイナ・タウンには紹興酒があったと推測できる。そして、J.トーマスは当地にいたのである。

北の白酒・南の紹興酒

中国の文化圏は大きく「北」と「南」に分かれる。北の人々は、朝食に油条(揚げパンのようなもの)を食べ、茉莉(ジャスミン)茶を飲むのに対して、南の人々は、さまざまな具材を入れた粥を食べて烏龍茶を飲んでから仕事に向かう。日本で言えば、関東以北の人が出張で行った大阪で、丼の底が透き通って見える関西の立ち食いうどんに驚き、関西の人が関東に来て納豆に顔をしかめる以上の“地域差”が、中国にはある。

酒についても事情は同じで、北では高粱(コーリャン/ソルガム)で作った白酒(バイチュウ)と呼ばれる強い蒸留酒を飲むのに対して、南では度数が弱い醸造酒である紹興酒が一般的となる。

したがって、中国からアメリカへ渡って来た人々が、やがてサンフランシスコにチャイナ・タウンを形成し、それがある程度の人数に達した1850年代、そこには透明な蒸留酒(白酒)ではなく、客家(はっか)と呼ばれる海外への渡航文化を持つ南方の人々が愛好する、度数の低い褐色の醸造酒(紹興酒)を出す店があったと推定できることは、理解していただけるだろう。

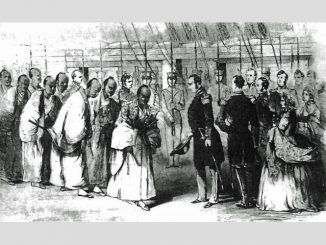

トミーら遣米使節団がアメリカの地を踏んだ時、すでに中国人と彼らが持ち込んだ文化がサンフランシスコに根を下ろしていたことはチャイナ・タウンの英文公式ページ(http://www.sanfranciscochinatown.com/Tiger Business Development Inc.運営)が明らかにしており、中国南方の人達が中心だったことから、そこに紹興酒があったことは無理なく推定できるのだ。

世界の酒に精通することを目指したJ.トーマス

ここでJ.トーマスの足跡を思い出していただきたい。彼は1830年生まれであり、18歳の頃にサンフランシスコ・エルドラドホテルでバーテンダー修業を始めたというのは、1848年のこととなる。その後彼はシカゴやセントルイスで働くが、万延元年遣米使節が訪米した1860年の前、1859年にイギリスとフランスでバーテンディングを紹介して歩く以前には、再びサンフランシスコに戻ってチーフ・バーテンダーとして働いていた経歴が残っている。

尊敬されるバーテンダーにとって最低限必要なものは何か。それはミキシングの技術と、酒に関する知識で、これは今から140年前のJ.トーマスの時代も現在も変わらない。「あなたはスコッチとバーボンの違いも知らないバーテンダーを尊敬できるか?」という、きわめて単純明解な話だ。

19世紀半ば、J.トーマスが考えたことも、「これからの時代に、バーテンダーが尊敬される職業となるには、何が必要か?」ということだった。そこでトーマスが行きついた答えの一つが「世界の酒に精通すること」だったと筆者は推測する。彼が4000ドルの大枚をはたいて特注した銀製のバー・ツールを携えてイギリスとフランスに行った際にも、当時先進国として情報が集まりやすかった両国で、それまで彼が知らなかった世界中の酒を目にして大いに好奇心を刺激されたことも想像に難くない。

彼はバーテンダーとして……もっと言えば、世界初の“意図してバーテンダーという職業を志した人”として、セントルイスのホテルでチーフ・バーテンダーを勤めた後に、再びサンフランシスコに居住している。そこで自分とは全く異なる文化と価値観を持つ中国人が口にする“褐色の酒”があれば、それを試そうとしたことが推察できることになる。

欧米人にとって中東の東はすべて“インド”

最後に考えなければならないのは、“ジャパニーズ”がなぜ紹興酒と結び付くかだ。

これは、当連載「ジャパニーズ・カクテル/ミカド」シリーズの前半で説明した19世紀半ばの欧米人が抱くアジアのイメージ、あるいはロンドンに続いてアメリカでもヒットしたオペレッタ「ミカド」の、今日の我々にとっては奇妙な日本のイメージを考えれば、理解は難しくないだろう。

万延元年遣米使節が訪米したときも、本物の日本文化についてはアメリカでも一部の政府関係者と新聞記者以外はほとんど知らなかった。ヨーロッパでも、19世紀末まで、中東から東はすべて「インド」とみなしていた。さらに言えば、パソコンのキーボードを叩きさえすればヨーロッパの最新ヒットチャートからアフリカ各地のお天気までたちどころにわかる現代でさえ、日本と中国の区別がつかないアメリカ人は少なくないのだ。

だから、日本人を見たことがなかった150年前のJ.トーマスが「日本の文化≒中国の文化」と信じて疑わなかったとしても無理はない。だから彼は、「日本人はどんな酒を飲んでいるのか」と考えたとき、すぐにサンフランシスコの港の荷役夫や金鉱で働く中国人が口にしていた不思議な酒=紹興酒を思い出し、誇りと自信を持ってその味を再現した――というのが、筆者が10年近くかけて疑問点を一つ一つ解消して、最後にたどりついた結論だ。

サヴォイ版で再現したことの幸い

“J.トーマスと紹興酒の出会い”が、彼をして「ジャパニーズ・カクテル」の味を決めるきっかけになったという筆者の仮説の紹介はこれで終わる。

いや、忘れ物がある。シアトル系カフェで手に入れたオルゲート・シロップで「ミカド・カクテル」を再現してもらったとき、「そのレシピがサヴォイ版だったことが幸いだったかもしれない」(第52回参照)と述べた、その理由だ。