無機栄養説を唱えてテーアと対立したリービッヒは、一方で窒素不要論を唱えて英国のローズと激論を闘わせます。結局これはリービッヒの誤りだったわけですが、これが激論になるほど、この時期に窒素は注目されたというわけです。

テーアとリービッヒの勝敗は決められない

さて、テーアの唱える有機栄養説とリービッヒの無機栄養説がぶつかる場面は、農学の歩みの中ではよく出てくるシーンです。しかし、実はこの両者に勝敗はつけられないというのが、現代の考え方です。

それはこういうわけです。無機栄養で植物は育つことができ、もちろん有機のみでも育ちます。また、根は有機物でもある程度の大きさまでのものなら直接吸収できます。実際の圃場では、無機物もある種の有機物も、作物に根を通じて吸収されていることになります。

しかしこういう言い方をされても、私たちは実用的に活用することができません。知りたいのは、実際の野菜を見て、それがきちんと栄養的に十分満足できるものなのか、です。その背景には私たち人間という生物にとっての栄養という狙いがあり、作物もしっかり土から栄養を吸収していて、それが人間の求める栄養に結び付いてほしいという考えがあります。

リービッヒの窒素不要論

というわけで、有機栄養説と無機栄養説の両方を同時に説明しようとすると話が複雑になり、わかりにくくなります。そこで、有機栄養説の話は後回しにして、まずは無機栄養説から説明していきましょう。

無機栄養説を唱えたドイツのリービッヒは、石英砂にカルシウム、マグネシウム、リン酸など考えられる無機成分を水で溶かしたものを入れ、そこに植物を植え込んで栽培実験をしたことは有名です。

ここで、彼の誤りということも知っておきましょう。それは、最も重要な窒素は農業上必要ないという見解を示したことです。リービッヒは、植物は窒素をアンモニアあるいは硝酸から獲得するが、これらは空気中から得られるのであえて与えなくとも十分であるとの考え方を発表しました。

リービッヒがそう考えたのは、窒素を与えない牧草地でも栽培上の問題は起こらない現実があったためですが、その牧草はマメ科が主体であったようです。マメ科植物の根には根粒菌が根粒を形成し、空中の窒素を固定してアンモニア態窒素を供給するのですが、当時はまだ根粒菌が発見されていませんでした。

また、リービッヒは実験室の実験と理論を重視するタイプで農業現場の観察力は不足していたことも、彼の窒素不要論の背景として無視できません。

これに対して、リービッヒの窒素不要論を否定した英国のローズ(John Bennet Lawes、1814~1900)は実際の圃場試験を重視した人で、コムギの窒素欠除試験ではろくな生育を見せないコムギをたくさん見ていました。このことから、ローズはリービッヒと激論を交わしました。また、過リン酸石灰という世界で初めての無機肥料製造も、栽培現場を知るローズが先駆けたということも示唆に富みます。

最少養分律発見は大きな功績

リービッヒの功績も、こうしてひも解いてみると、間違ったこともしているわけですが、彼のすごさは、「最少養分律」の考えをこの段階で示していることです。

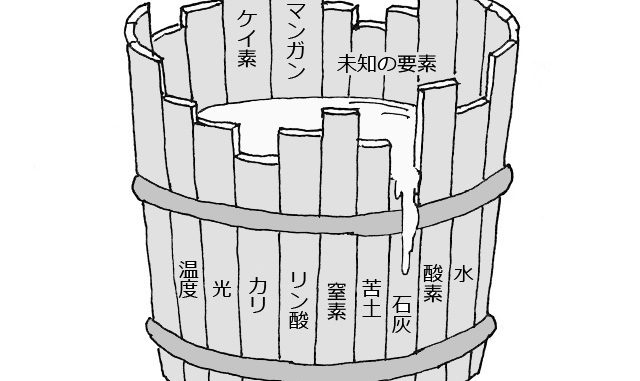

それは現在の私たちが農業の教科書などで「ドベネックの桶」の図と合わせて教わり、認識しているものと全く変わりません。つまり、植物の生育にはさまざまな成分や環境因子が影響しますが、それらの一つでも十分でないと、その作物の収量はその十分でない程度で制限されてしまうというものです。

これは農業現場で障害の原因を特定する際に、最も大切な考え方です。

いずれにせよ、最も重要な成分である窒素が、リービッヒとローズの激論に及んだというように、植物栄養学のスタート時点から一悶着あったことは、記憶しておきましょう。それは、この成分の影響の大きさを示すでしょうし、また植物は環境のさまざまなところから窒素を取り込んでいるということの発見にも連なる逸話です。

ここで無機栄養の本題に戻りましょう。やはり、窒素のお話から説明していくことにします。