今回と次回の2回に分けて、映画に描かれた我が国におけるコンビニエンスストア(以下CVS)とその変遷について述べていく。

「北の桜守」のホットドックとおにぎり

現在の日本のCVS・ビックスリーの各1号店開店は、1973年9月「ファミリーマート」狭山店(埼玉県狭山市。実験店舗。現・入曽店)、1974年5月「セブン-イレブン」豊洲店(東京都江東区)、1975年6月「ローソン」桜塚店(大阪府豊中市)となっており、小売業界では1974年3月に施行された大規模小売店舗法との関連で説明されることが多い。

しかし、諸説あるところではあるが、日本におけるCVSの発祥はそれよりも少し遡ることになるようだ。一説に日本のCVS第1号と言われているのが、ソニー創業者の盛田昭夫氏の実家で醸造業を営む盛田株式会社の系列会社が1971年7月に愛知県春日井市に開店した「ココストア」藤山台店である。これは、盛田株式会社の取引先である酒屋がスーパーマーケットに顧客を奪われ苦境に陥っていたため、その救済や活性化を目的にしていたという。

一方、その翌月の1971年8月には北海道でもCVSが産声を上げている。札幌市北区に開店した「コンビニエンスストアはぎなか」で、これが現在道内ではビックスリーを上回るシェアを誇るまでに成長した「セイコーマート」のスタートである。

そして、同店の創業をヒントにしたのではないかと思われるのが、現在公開中の吉永小百合主演、滝田洋二郎監督作品「北の桜守」に描かれる店である(とは言え、映画のストーリーは「セイコーマート」の創業史とは無関係である)。

冒頭の舞台は1945年8月、終戦直後の樺太。不可侵条約を破ってソ連軍が侵攻してくる中、江蓮てつ(吉永)は、現地に残る夫・徳次郎(阿部寛)との再会を約束して、息子二人を連れ命からがら樺太を脱出し網走へと逃げ延びる。しかし、そこには厳しい寒さと飢餓による過酷な生活が待っていた。

時は流れて1971年。アメリカに渡ってビジネスを学んでいたてつの次男・修二郎(堺雅人)が15年ぶりに帰国する。日系人の岡部大吉(中村雅俊)がアメリカで創業したホットドッグストアの日本法人の社長としての赴任で、妻の真理(篠原涼子)は大吉の娘である。

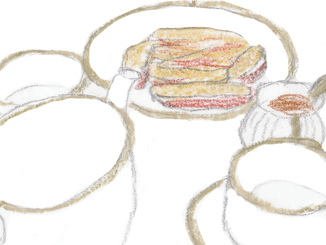

修二郎は、網走で食堂を細々と営みながら夫と子供の帰りを待ち続けていたてつと再会し、札幌の新居に引き取るが、てつには認知症の症状が現れていた。修二郎は、札幌市の狸小路商店街にホットドッグストア「ミネソタ24」の日本1号店をオープンする。この店はホットドッグ以外に食料品や日用品を扱い、24時間営業というフォーマットで、現在のCVSの先駆けと言えるものだった。

しかし、本場のホットドッグをいきなり持ってきても道産子の味覚にはなじまず、売上は低迷する。そこで修二郎が思い付いたのが、てつが食堂で握っていたおにぎりを扱うことだった。かつて北海道や東北では一般的だった平べったい太鼓型のもので、てつから作り方を習った。それをラップ包装して手頃な価格で販売してみると、最初からヒットとはならなかったものの、次第に看板商品となっていく。

本作のおにぎりは単純にラップ包装しただけだが、現実世界ではごはんとのりを分離して包装し、食べる直前にパリパリののりを手を汚さずに巻くことができるおにぎり用包装フィルムが発明された。CVS向けベンダー大手の一つとなったシノブフーズが、1979年に中袋のフィルムを引っ張って取り去る「おにぎりQ」を発売した当たりから、今日のいわゆる“コンビニおにぎり”が身近な食べ物の一つとなっていった。

しかし、売り上げ増のために真の主力商品を求めて試行錯誤を繰り返す姿は、いかにも新業態の黎明期といった印象を持たせる。

「銀のエンゼル」のホットバナナとホットおにぎり

続いては2004年製作の「銀のエンゼル」。北海道の東端に位置する斜里町にあった「ローソン」斜里川上店(2007年7月閉店)をロケセットに、監督の鈴木貴之、主演のCVSオーナー・北島昇一役の小日向文世、大泉洋や安田顕が所属する俳優ユニットTEAM-NACSの面々等、北海道出身者が集結して描いた人間群像劇である。全編CVSを舞台としているので、このビジネスの特徴もよく表れている。

もともと昇一はポルシェのクラシックトラクタに乗って畑作農業を営んでいたが、根がお人好しの彼は、田舎町の国道沿いにCVSが欲しいという地域の人々の期待を背負ってCVSのフランチャイズ店のオーナーになり、妻で店長の佐和子(浅田美代子)、高校生の娘・由希(佐藤めぐみ)と共に家族ぐるみでCVSを経営している。

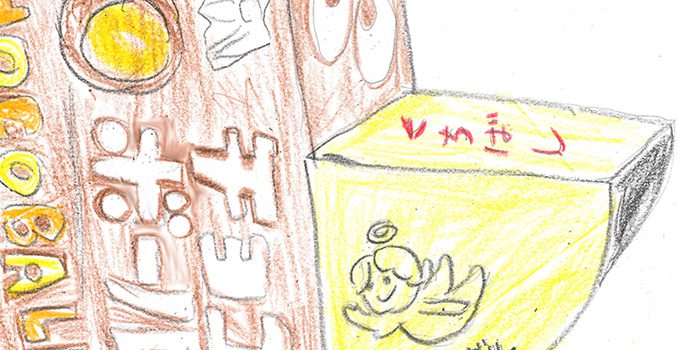

北海道の冬の訪れを告げる風物詩である雪虫が舞う季節、昇一のCVSにはさまざまな人々が訪れる――店に商品を配送するトラックドライバーのロッキー(大泉)、夜中に店の灯りを頼りに駐車場で仲間とストリートダンスを練習し、プロとして東京に行くことを目指している由希の同級生の武(辻本祐樹)、毎晩運試しに森永製菓株式会社の「チョコボール」を買って、当たりの“銀のエンゼル”を集めているスナック勤めのシングルマザー明美(山口もえ)、バナナをレンジで温めるよう店員に頼む変な客(佐藤重之)、地域限定の栄養ドリンク「熊エナジー」を飲んで街の治安を守っている白石巡査(嶋田久作)、悪天候による停電の中、恋人と待ち合わせしているから看板の灯りを点けてと無茶な要求をする女性等々、CVSが地域コミュニティの社交場として機能している例が多々描かれている。

興味深かったのは、バナナはともかく、店員がお弁当だけでなくおにぎりも「温めますか」と聞いてくるところ。かつて府県ではあまり聞かれなかったが、北海道のCVSでは一般的だったようだ。そして、このセリフが、これまで正面から向き合って来なかった昇一と由希の親子関係の葛藤と和解のドラマに効果的に使われている。

CVSへの期待と課題

CVSは通常の店頭でのサービス以外にも、近年では地震等の災害時に被災地に食料品や日用品を届けたり、地域小売業の衰退で買い物弱者となった高齢者や身障者向けに宅配事業を拡大したりといった“ライフライン”としての役割が期待されている。それと並行して店員の雇用環境をはじめとする負の側面も浮かび上がってきている。次回は都市部のCVSを舞台とした作品を通じて、そうした問題を取り上げていく。

- 参考文献

- 「東洋経済オンライン」2015年03月19日「ファミマが仕掛ける「ココストア買収」の意味」https://toyokeizai.net/articles/amp/63621?page=2

【北の桜守】

- 公式サイト

- http://www.kitanosakuramori.jp/

- 作品基本データ

- 製作国:日本

- 製作年:2018年

- 公開年月日:2018年3月10日

- 上映時間:126分

- 製作会社:「北の桜守」製作委員会

- 配給:東映

- カラー/サイズ:カラー/シネマ・スコープ(1:2.35)

- スタッフ

- 監督:滝田洋二郎

- 舞台演出:ケラリーノ・サンドロヴィッチ

- 脚本:那須真知子

- 撮影監督:浜田毅

- 美術:部谷京子

- 音楽:小椋佳、星勝、海田庄吾

- 録音:小野寺修

- 照明:高屋齊

- 編集:李英美

- キャスト

- 江蓮てつ:吉永小百合

- 江蓮修二郎:堺雅人

- 江蓮真理:篠原涼子

- 山岡和夫:岸部一徳

- 島田光江:高島礼子

- 三田医師:永島敏行

- 居酒屋たぬきの主人:笑福亭鶴瓶

- 岡部大吉:中村雅俊

- 杉本久:安田顕

- 木村学:野間口徹

- 岩木:毎熊克哉

- 江蓮徳次郎:阿部寛

- 菅原信治:佐藤浩市

(参考文献:KINENOTE)

【銀のエンゼル】

- 作品基本データ

- 製作国:日本

- 製作年:2004年

- 公開年月日:2004年12月18日

- 上映時間:110分

- 製作会社:銀のエンゼル製作委員会

- 配給:メディア・スーツ=プログレッシブ・ピクチャーズ

- カラー/モノクロ:カラー

- スタッフ

- 監督・原案:鈴井貴之

- 脚本:木田紀生

- 製作:小川広通、木村純一、斎藤光夫

- 撮影:猪本雄三

- 美術:野口隆二

- 音楽:長嶌寛幸

- 照明:安部力

- 編集:上野聡一

- キャスト

- 北島昇一:小日向文世

- 北島由希:佐藤めぐみ

- 小林明美:山口もえ

- 北島佐和子:浅田美代子

- 白下巡査:嶋田久作

- ロッキー:大泉洋

- 佐藤耕輔:西島秀俊

- 中川武:辻本祐樹

- 担任:安田顕

- バナナの客:佐藤重幸

(参考文献:KINENOTE)

「銀のエンゼル」(2004)

「銀のエンゼル」(2004)