筆者の手元に、富士屋ホテルとカクテルのかかわりを示す興味深い資料がある。「回顧六十年」(富士屋ホテル・昭和13年刊、山口堅吉著)の資料編にある明治40(1907)年頃、つまり富士屋ホテルの経営が仙之助から正造に替わった頃のワインリスト(ドリンクメニュー)で、ここには「ジン・カクテル」「ウイスキー・カクテル」とはっきり記載されている。

二度のアメリカのホテル事情視察

筆者が所有しているさまざまなワインリストの中にも、国内でカクテルを扱ったこれほど古い記録は他にない。日本バーテンダー協会の二代目会長となった高橋顧次郎を筆頭に浜田晶吾、本多春吉、秋田清六といった戦前洋酒史に名前が残るバーテンダーを輩出した横浜グランドホテルでも、明治36(1903)年のワインリストにリキュールの名前は並んでいてもカクテルの記載はない。現在でも古典カクテルのバイブルとされているサヴォイのカクテルブックを著わしたハリー・クラドックが、サヴォイ・ホテルで働き始める以前に働いていたニューヨークのホフマンハウス(The Hoffman House)に入った時期が、ちょうど富士屋ホテルのワインリストにカクテルが記載された時期と一致する、と言えば、いかに先駆的だったかをご理解いただけるだろう。

つまり、正造はまだ日本のホテルでも海外でもリキュールやスピリッツを個別に飲んでいた時代に、アメリカで流行し始めていた「カクテルという文化」を明確な意思を持って取り入れていたことになるのだ。

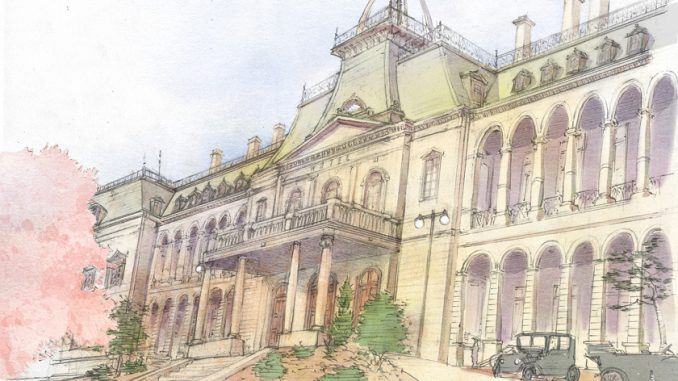

もう一つ、マウント・フジを考える上での“状況証拠”となる話がある。正造は大正5(1916)年と大正8(1919)年にアメリカへ視察旅行に行っている。このときは「先進国アメリカのホテル事情視察」というはっきりとした目的があったから、当時一流だったウォルドルフ・アストリア(The Waldorf-Astoria)やホフマンハウスも視察したに違いない。

禁酒法以前からカクテル誕生に至る歴史を詳述する「Straight Up or On the Rocks」(ウィリアムス・グライムス著)によれば、明治末期~大正時代初期のウォルドルフ・アストリアのバーでは271種類のカクテルの注文に応じることができたという。この頃のアメリカのホテルにとって、バーは料理と併せて看板だったから、正造も視察したはずと考えるのが妥当だ。流暢な英語でバーテンダーと会話を交わしてもいただろう。

山口正造にこそ発想できること

さて、大正11(1922)年4月の失火の責任を取る形で林愛作が辞表を提出すると、山口正造がピンチヒッターとして呼ばれ、同年6月から翌年4月までの10カ月間帝国ホテルの常務取締役支配人として采配を振った。

とは言え、山口正造とて潤沢な資金を縦横無尽に使って経営を立て直し……とは行かない。新館建設に巨額の金を要していることが問題であったし、その新館もまだ一部しか完成していなかったから、できることも限られていた。

そこに世界一周旅行団来日の一報が入る。濫費が許されない帝国ホテルの懐事情で、名だたるセレブが集う世界一周旅行団の一行にどうやって喜んでもらうか。

そこで海外事情に精通し、ほんの数年前に、ホテルが提供する極上のサービスをカクテル発祥地であるアメリカで見聞してきた山口正造だからこそひらめくアイデアがあった――それこそが、オリジナル・カクテル「マウント・フジ」だったと筆者は推測する。

ただし、ここで問題になるのは、帝国ホテル版マウント・フジの誕生年である。これまでにも述べている通り、帝国ホテルに伝わる伝承ではマウント・フジの誕生は大正13(1924)年で、このとき山口正造はすでに去り、犬丸徹三が支配人を引き継いだ後となる。

だが、帝国ホテル版マウント・フジが考案されたのが犬丸徹三支配人時代であったと考えることに、筆者には抵抗がある。と言うのは、その場合、戦前つまり犬丸が帝国ホテル支配人だった時代の帝国ホテルのメニューにマウント・フジがなく、一方、昭和12(1937)年の富士屋ホテルのメニューには掲載されていた理由が見つからないからだ。

帝国ホテル伝承では考案したバーテンダーの名前は消えているが、誕生した時期だけは犬丸時代であることは間違いがないことになっている。この「間違いがない」ことが、筆者にある仮説を立てさせたのだが、それはしばらく置いて、犬丸のホテルマンとしての歩みをたどってみることにしよう。

ホテルのボーイになったエリート

犬丸は明治20(1887)年に農家に生まれ、ホテルや接客とは縁もゆかりもなく育った。東京高等商業学校(現一橋大学)を卒業して入社したのが、南満州鉄道が長春(現吉林省省都)で開業して間もない長春ヤマトホテルだった。

ここで疑問に思うのは、当時の学歴ヒエラルキーにあって東京帝国大学(現東京大学)、京都帝国大学(現京都大学)に次ぐステータスを誇る東京高商を卒業した「学士」である犬丸徹三が、なぜヤマトホテルに入社したかだ。また、戦前は幾多の歴史の舞台となったヤマトホテルだが、そのフラッグシップは大連ヤマトホテルである。犬丸は長春というブランチに、しかも一介のボーイとして入っている。

今日、このような言い方をいぶかる方もいると思うが、これには時代背景がある。たとえば、同志社大学出身の村井洋がバーテンダーになったこと(「幻の『大日本基準コクテール・ブック』」(4)参照)や、軍艦津軽の航海長を務めた荻野直壽がバーの店主になったことが話題になる時代であり、飲食店やホテルなどのサービス業に対する見方は、今では考えられないほど「エリートがなぜそんな仕事に?」と言われる時代だったのだ。