アメリカに上陸した万延元年遣米使節一行は、外国にあなどられまいと尊大にふるまう。迎えるアメリカ政府当局とメディアは、ある思惑から日本を丁重に扱い持ち上げる。集まった群衆の中を、使節団七十余名がこわばった表情のまま厳かに進む。が、その緊張を一気に解いてなごませてしまったのが、16歳の立石斧次郎教之だった。

日本を高度な文明国と扱いたいアメリカ

一方のアメリカは、日本の使節団を迎えることに、単なる通商条約締結とは別の意義を見出していた。

イギリスやフランスでさえなし得なかった外交的な勝利を勝ち取ったアメリカとしては、相手国日本は飽くまでも「善良な市民から尊敬を受けるべき一等国」でなければならなかった。当時のニューヨーク・タイムズ(同年6月18日)の記述に従えば、日本は「過酷で無法な列強の武力にも屈することなく、これまで難攻不落だった東洋の国」であり、その国から「最初に貿易の許可を得たアメリカの偉大さ」というように、この出来事には表裏一体の意味合いがあったことに注意しなければならない。

もし仮に、日本を近代的な黒船による砲艦外交に屈した弱小国なり文化的に遅れた野蛮な国として扱ってしまうと、せっかく得た外交的偉業が一気に色あせてしまう。他の先進諸国にアメリカの外交的勝利を最大限にアピールするためには、当時の欧米に根強くあった“アジアやアフリカで夜闇に乗じて奇声を上げながら襲い掛かってくる蛮族を組み伏せた”イメージが、日本の開国に付いてしまうことは絶対に避けねばならなかった。

外国使節にふさわしい丁重な扱いをすることによって初めて、アメリカは「極東の未開の部族を征服した」わけではなく、「海外に門を閉ざしながら、驚くほど高度な文明を誇る国がアメリカを最初の条約締結国に選んだ」ことを内外に向けてアピールできるという事情があったのだ。

米政府の意向を汲むメディア・興味津々の一般国民

このようなわけで、当時のアメリカのメディアは、自国の国民にも一行を歓迎する際には“正式な外交使節”に接するためのマナーを守るよう繰り返し呼びかけていた。ワシントンで「みすぼらしい身なりをした少年たち」が使節に駆け寄って握手を求めたのを警官が制止できなかったときには、これを“先進国アメリカの体面に泥を塗るものだ”と憤ったAP通信の記者が、次に一行が行くニューヨークでは「あのような無礼が繰り返されないように望みたい」と強調している(New York Times1860年5月17日)。

かくして、アメリカを“夷狄”と見做すことで技術的な劣位を跳ね返さんとばかりに、いささか肩に力が入り過ぎた日本の使節団一行を、日本開国をアメリカが先進国へ飛躍する突破口にしようと目論むアメリカ政府、その意を汲んだアメリカのメディア、歓迎一色のアメリカ一般国民が待ち受けていたことになる。この、歴史教科書には書かれていない万延元年遣米使節をめぐる双方の思惑が、ジャパニーズ・カクテル誕生の背景として大きな影響力を与えることとなる。

おとぎの国からの七十余名の行列

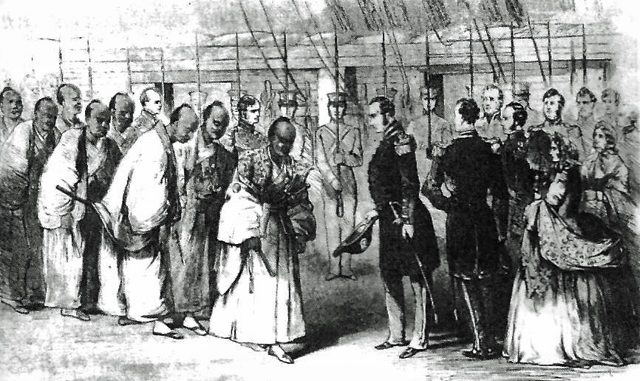

科学技術の圧倒的な格差を見せつけられながら、あなどられまいとする日本の遣米使節団は、1カ月以上の船旅を経て万延元(1860)年3月29日、無事サンフランシスコに到着した。

一行が上陸すると、謎の国からはるばるアメリカにやってきた人々を一目見ようと、5000人の群衆が押し掛けた。江戸時代の日本人男性の平均身長は157cm。しかも「頭を剃り上げ、髪には輝くほどのポマードをつけて天秤棒のように円柱形に一束にまとめた」不思議な髪型である。そんな姿の70人以上が整列して歩く様子は、アメリカ人にはおとぎ話から出てきたように見えていたかもしれない。

街道の見物客は、繊細な刺繍を施した絹の衣服に感嘆の声を挙げ、「紐で結んだ奇妙な白いサンダル」に驚き、精緻な技巧の2本の刀に触れんばかりに近付いていく。とにかく外国の大切な客人だから、メディアもアメリカとは違う彼らの衣装や振る舞いを書き留めつつも、「高貴な客人」「機敏、知的で探究心旺盛」「非常に富裕で教育もあり、洗練された紳士」「清潔好き」「親切に対し、感謝して礼を欠かさない」と使節団への面映ゆいほどの称賛の言葉が150年以上前のアメリカの新聞に躍っている。

一方で、群衆からは「何のために刀を二本差しているんだろう?」「中国人に似ているね」「ほら、あの剃った頭をごらん」「トルコ人みたいなズボンをはいている」「肉屋のシャツみたいな上着ね」「あの白いサンダルを見て」「ネズミなんかも食べるのかな」と口々に勝手な感想が聞こえてくる。その中を、遣米使節団一行は脇目も振らずに歩いて行く。勇気を出して彼らに声を掛ける人もいるが、耳を傾ける様子もない。その理由の半ばは呼びかけられる英語を解していなかったからでもあるのだが、威厳を保とうともしたのだろう。

ところが、緊張した面持ちの行列が終わりに近づいた頃、こわばった表情の隊列の中に、笑顔で観衆に手を振る一人の青年が現れた。幕府のオランダ語通詞だった叔父の養子になり、名字を変えてまで念願のアメリカ行きを果たした、あの立石斧次郎である。