今年4月の「第5回世界料理学会 in HAKODATE」では、チョコレートとくに「ビーントゥバー」(bean to bar=カカオの生豆からチョコレートを手工業的に作ること)にフォーカスしたセッションにも参加しました。パネリストは小川尚子さん(モン・トレゾール/帯広)、鈴木やすおさん(カカオラボ・ホッカイドウ/札幌)、竹内一裕さん(フィノデアロマ/東京)で、食のライター・編集者の深江園子さん(札幌)の司会でした。

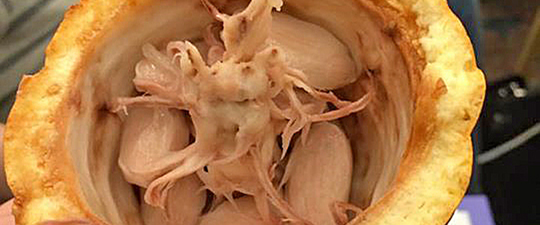

セッションでは、完成したチョコレートのほか、ローストしたカカオ生豆、生の生豆、そして莢のままのカカオが示され、それぞれを手で触れて、観て、嗅いで、味わうこともできました。たいへん貴重で得るものの多い体験となりました。

そのなかで驚いたことの一つが、一般にチョコレートには生きた微生物が多く含まれているという指摘でした。その中には高温耐性を持つものもあり、そのため、私たちが通常店頭で入手することが可能なものも含めて、完成したチョコレート(いわゆるバーの状態)にも生きた微生物は多く含まれているということです。

収穫したカカオは産地で木箱に収められた状態で熟成を行い、この過程でカカオの実や長年使っている木箱に由来する微生物が働き、このプロセスを経て私たちがチョコレートの香りとして知っている香気成分を持つことになるということでした。

ただし、実際にそのカカオの熟成の過程で、どのような微生物がどのように働いているのかについて詳しく調べられた例は、まだほとんどないそうです。しかも、それは産地や生産集団ごとに異なるだろうと予想されています。いわば、未だ神秘の領域として解明されていないわけです。バイオ関係の研究に携わる人には、ここにまだ楽しみな領域が残っていると見えることでしょう。

いずれにせよ、これは少なくとも大航海時代にチョコレート産業が興ってからの数百年、あるいは中央アメリカでカカオ栽培が始まってからの数千年にわたって続く方法で、人類の食経験としては十分に長いものと言えますから、安全性という面ではたとえばヨーグルトやある種のチーズや日本の各種の発酵食品などと同様に、あまり問題のないものでしょう。

とは言え、そこに微生物が存在するということは、食品を提供する上では気になることです。実際、カカオ産地や輸入業者に対しては、食品メーカー等からこの点の改善が要求される場面が増えているという報告もありました。

たとえば、「洋生菓子の衛生規範について」(1983年3月31日環食第54号) では、製品について以下に適合することを求めています。

- 細菌数(生菌数)は、製品1gにつき100,000以下であること。

- 大腸菌群が陰性であること(生鮮果実部を除く。)。

- 黄色ブドウ球菌が陰性であること。

- 製品に含まれる油脂の酸価が3を超えないものであること。

- 製品に含まれる油脂の過酸化物価が30を超えないものであること。

このうち微生物に直接かかわる1~3について、2および3は食品衛生上妥当なこととすぐにわかります。チョコレート流通で是非をどう考えるべきか問題になり得るのは1でしょう。同規範では、原材料としてのチョコレートに規格を設けていませんが、チョコレートの一般生菌数が高かった場合、製品となった洋菓子の一般生菌数を高めることになり得ます。食品メーカー等が生菌数の低いチョコレートを求めるというのは、こうした法令上の事情からでしょう。

これを聞いて思い出したのは、関東のある施設園芸農家の証言です。あるとき、外食企業のバイヤーがこの農家の野菜に興味を持って視察と商談に来ました。栽培と出荷調製の現場への評価は高く、商談は順調に進むように思われました。ところが、その野菜のサンプルを検査に出したところ一般生菌数が高い結果が出て、そのために採用できないという返事が来たのでした。

この農家の施設は非常に衛生管理がいきとどいています。それは、建物の構造と作業実態からもわかり、実際にそのバイヤーも満足していたのです。それでなぜ一般生菌数が高く出たのか、この農家はすぐに原因に気付きました。彼らは植物の病気を微生物によって抑止する生物農薬を使用していたのです。これは適正な利用で安全が担保されているものですから、農家はバイヤーに事情を説明して、大腸菌群や黄色ブドウ球菌等の有害な微生物が含まれるわけではないことを調べてほしいと依頼しましたが、結局この企業はそこまでのコストはかけず、商談は不調に終わったということでした。

一般生菌数は、標準寒天培地を使って、好気的条件下で35℃±1.0℃で48時間±3時間培養したときに集落が認められる数で算定するものです。したがって、これはあくまで中温性好気性生菌がどの程度存在するかを把握するものです(嫌気性菌、微好気生菌、低温細菌、好塩性細菌などの有無や量は把握できない)。有害な微生物が存在するかどうかを調べるものではなく、あくまでも現場や作業の衛生状態の良否を示唆する手掛かりに過ぎません。

「君子危うきに近寄らず」の伝でいけば、一般生菌数の高いものは一律に採用しないというのは、勤め人として“正しい判断”ではあるでしょう。しかし、実態をつかむ、さらに詳しいメカニズムに迫るという活動をしていけば、「幽霊の正体見たり枯れ尾花」ということはあります。そのことが食品の利用の幅を広げたり、よりよい手順を選ぶことになったり、新たな価値創造につながることもあるはずです。

※このコラムはメールマガジンで公開したものです。