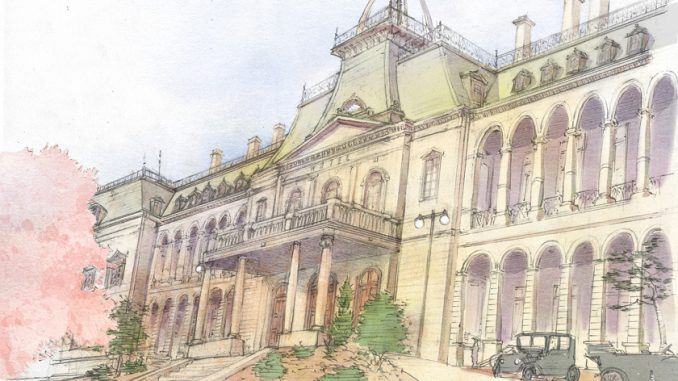

さて、帝国ホテル版マウント・フジの発祥についてしばしば語られてきた、1924年の世界一周旅行団について考えてみよう。

誰にでもできる種類のものではない旅行

洋の東西を問わず、戦前の庶民にとって海外旅行が高根の花であったことは、拙稿でも「VI 女性バーテンダーのさきがけ(1)欧米編」をはじめ折に触れて伝えてきた。海外旅行が今でいう宇宙旅行なら、世界一周は冥王星への旅に近いと言っても過言ではないほど、庶民とは無縁の富裕層にだけに許される楽しみだった。

筆者は何年か前に世界一周航海をする船に乗ったことがある。もちろん、隅田川の川下りがせいぜいの筆者の懐事情では、見送りの客に手を振って七つの海に漕ぎ出せるはずもない。戦前の世界一周に使われていた豪華客船といちばん大きさが近いにっぽん丸(商船三井客船)の世界一周PRのための船内見学会があり、横浜港に停泊しているにっぽん丸に乗船して船室を見学し、船内の空気感をつかみ、世界一周の話をうかがったのだ。

そこで興味深かったのは、人が世界一周を計画する際にいちばんネックになるのは資金ではなく、時間だというガイドの説明だった。

渡航費150万円以上を一括でカード払いするとなればゴールドカード以上のクレジットカードが必要で、これももちろん高いハードルではあるが、世界一周をしようと考える方々ならばこれはお持ちだろう。問題は、船足の速い現代の船でも、世界を一周するのには駆け足で回って85日、各地の観光スポットを尋ねながらの移動となれば100日以上かかるという点だ。つまり、年収なり財産が一定以上というのは最低条件で、加えて丸々三カ月仕事から離れることができる人間でなければ、世界一周は無理ということになる。現代でもけっして金さえあれば誰にでもできる種類の旅行ではないのだ。

これが大正時代となると、さらにハードルは高くなる。

面倒で手がかかるセレブたち

そもそも海外からの観光客の数が激増したのは昭和もやっと50年代に入ってから(1975~)である。東京オリンピックのときは、海外から来る選手たちの口に合う食事を作ることができるコックが東京だけでは足りず、日本全国のホテルばかりか洋食店からもコックをかき集めなければならなかったというのが、昭和39(1964)年の外国から来る観光客の受け入れ事情だった。

大正時代とは、ここからさらに戦争を挟んで40年以上前なのだ。何十人も一度にやってくる日本語を知らない客に通訳をつけ、人力車を手配して……というドタバタを想像していただけるだろうか。航海術も現在と段違いであり、レーダーもないしエンジンは石炭を燃やす旧式エンジンだから、到着日程もずれることはザラだった。

しかも、その何十人は有閑の富裕層である。食事は一流、ビフテキは焼き立て、コーヒーは香り高く、ワインは最上で、シーツはパリッと洗い立てを要求する人々だ。団体旅行とは言え、握り飯にたくあんで食事を済まさせ、広間に雑魚寝させるという話とはレベルが違う。そういう、ある意味“面倒で手がかかる”客が数十人あるいは百人以上が一斉にやってくるのだから、受け入れ側のてんてこ舞いは容易に想像できるだろう。

旅行する側も、今日のように旅慣れた人間が一人でパソコンの前で予約作業を済ませて、手荷物一つにゴールドカードさえ持てば旅立てるというものわけではなかった。現地と次の目的地への連絡や打ち合わせも必要だ。しかも、中には象の引き取り先の打ち合わせまで必要になる者も出てくる(大正時代に日本に来た旅行団の金持ちが、実際にお土産で買ってきた)。

世界一周旅行を企画できたのは世界に2社

ここで一つ覚えておいていただきたい。冒険家やビジネスマンならともかく、彼らのように観光目的で旅行する場合、すべての人がどこかの旅行会社の企画旅行に参加する形を取っていた。つまり、どこかの“旅行団”に所属しなければ、帝国ホテルに世界一周のお客として来館できなかったのである。

さらに、こうした団体旅行の参加者は、キリスト教系の団体旅行を除けば世界のセレブたちであった。その動向は衆目の的となり、実際に横浜の新聞などの記録に「○○丸、△△人」という形で逐一記録されている。

そして、大正時代に世界一周旅行を企画できる旅行会社というのは、トーマス・クックとアメリカン・エクスプレスの2社が中心的で、他にレーモンド・ウィトコム(ホイットカム)社、クラーク社という2社も手がけていた。世界にわずか4社しかなかったのである

このことも、マウント・フジを探索する上では重要なポイントになってくる。

編集部より

「X 帝国ホテルのマウント・フジ」第4回以降は3月中旬までお休みさせていただきます。貴重な資料も見つかり、さらに興味深い内容へと石倉氏は鋭意執筆中です。どうぞご期待ください。