2013年に米国産牛肉の日本への輸入が再開されましたが、それまでに日本の牛肉市場の中での輸入牛肉を巡る事情はすっかり様変わりしていました。

穀物肥育を求めてメキシコにたどり着く

日本の牛肉市場はどのように変わったのか。もう少し細かく日本の牛肉市場を俯瞰してみましょう。

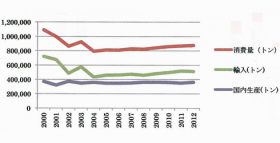

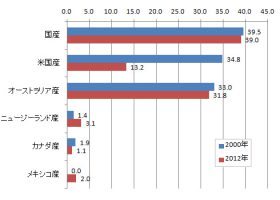

BSE前夜の2000年、日本の牛肉消費量(内臓肉除く)は約110.5万tで、そのうち輸入牛肉が66%を占めていました。そのなかで米国産が最も多く、輸入全体の49%。次いでオーストラリアが46%でした。米国産牛肉は、日本と同じ穀物肥育(グレーンフェッド)による“臭み”がなくコクのある味が特徴です。これが「吉野家」が牛丼用として米国産にこだわり続けた理由とされるものです。

一方、オーストラリア産は牧草肥育(グラスフェッド)のため、いわゆる“臭み”はあるものの、飼料代が抑えられることから、低価格が期待できます。加えて、日本の牛肉輸入自由化以降、なかんづく米国産牛肉不在の間の「オージービーフ」としてのブランド戦略も成功し、多くの消費者に親しみやすさを感じさせてきました。

ところが、2000年代に入って起こったBSE禍は日本の牛肉市場そのものを縮小させてしまいました。米国からの輸入が止まり、その後部分的に規制が緩和されても、米国からの輸入量は上述した理由で回復しませんでした。しかもそれだけでなく、オーストラリア産も輸入量は少し減り、輸入牛肉全体では、約28%も市場規模が縮んでしまったのです。つまり、米国からの輸入が減った分がそのまま日本の牛肉消費者量の縮小分となった形です。

オーストラリア産はBSEを発生させていない国としての安心感を訴求して食品スーパーで展開し、消費者に支持され続けてもきましたが、外食や食品加工業などのプロユースでは味の違いについて妥協しない事業者もありました。たとえば「吉野家」などはメニューを削ってでも米国産牛肉の本格再開を待ち続けたのです(以前、「吉野家」がオーストラリア産に変えたところ「味が変わった」というお客からクレームが殺到し、あわてて元の米国産に戻したといいます)。ただ、必要量を確保できなかったことはやはり売上げにも影響し、同社が苦境に陥ったことも周知の事実です。

そうしたなか、穀物肥育牛の味にこだわる事業者がたどりついた解決策の一つが、メキシコ産牛肉の利用でした。メキシコ産牛肉は、日本や米国と同じ穀物肥育で、米国産牛肉の置き換えにはぴったりです。「アメリカンビーフ」や「オージービーフ」のようなブランド力には欠けましたが、牛丼、ファミリーレストラン、弁当などのチェーンなど業務用での活用には障害となりませんでした。

米国産輸入再開後もメキシコ産に人気の理由

とは言え、前述のとおり2013年の米国産牛肉の本格輸入再開では、メキシコ産牛肉もせっかく食い込んだ日本市場をまた失ってしまうのではないかとの心配があり、恐るおそる様子をうかがっていたのです。

ところが、冒頭に述べたとおり「なかなか、どうしてメキシコ産は強い」のでした。ある業界関係者によれば、「ブラインドテストをすると、だいたいメキシコ産に軍配が上がる」というのです。併せて「あれっ? 米国産って、こんなに脂っぽかったっけ?」という感想も相次いだといいます。

これをなるほどと思わせる事情もあります。主要商材で米国産とメキシコ産の牛肉を比べると、脂身の割合に違いがあるということです。これはもちろん部位や等級にもよりますが、米国産は赤身が約50%、メキシコ産は約70%と、メキシコ産のほうが赤身系なのです。

メキシコ産牛関係者は、米国産とメキシコ産は同じ穀物肥育でも、メキシコの方が気温が高く熱いために皮膚表面に脂がつく一方、肉中のサシは入りにくくなると説明しています。また、米国はアンガス種が中心であるのに対して、メキシコではブラーマンなど南方系の畜種との交雑なども多く見られます。この畜種の違いも味の違いとなっていると考えられます。

これで考えると、牛丼は脂身が多い方が適していますので、米国産が合うと言えますが、これから市場拡大が確実視される高齢者層向けの食事はどうでしょう。メキシコ産牛肉は業務用で考えれば病院給食や介護施設での食事に向きそうです。実際、以前からメキシコ産牛肉を活用している病院給食もあり、さらなる需要拡大が期待されます。

なお、メキシコ産牛肉は歩留まりが平均95%で、米国産は同85%という点も、メキシコ産牛のセールスポイントとなっています。もちろん、カットやトリミングの指定によってこれは変わるわけですが、一般にメキシコ産は米国産よりもコスト面で有利だという認識は広がりつつあります。

メキシコ産牛肉なりの、日本市場での立ち位置が見えてきました。次回は、メキシコ産牛肉を日本に供給するプレーヤーの活躍ぶりについてレポートします。